Nikon Z6IIIのスタジオシーンが公開

DPREVIEWでNikon Z 6IIIのスタジオシーンが公開されました。スタジオシーンとは同じテスト用の被写体を異なるカメラで撮影して、それぞれ画質やノイズなどを比較できるようにしたもので、これを利用することで他のカメラとの画質の違いを視覚的に見ることが可能です。

今回、Nikon Z6IIIはダイナミックレンジが狭く、また高ISOでのノイズが多いのではないかと言われていました。実際にはどの程度違うのか、今回はNikon Z 6II、Nikon Z 8、EOS R6 Mark IIと比較してみようと思います。なお、画像タップで拡大しますので、大きな画像をご覧になりたい方は拡大画像からどうぞ。

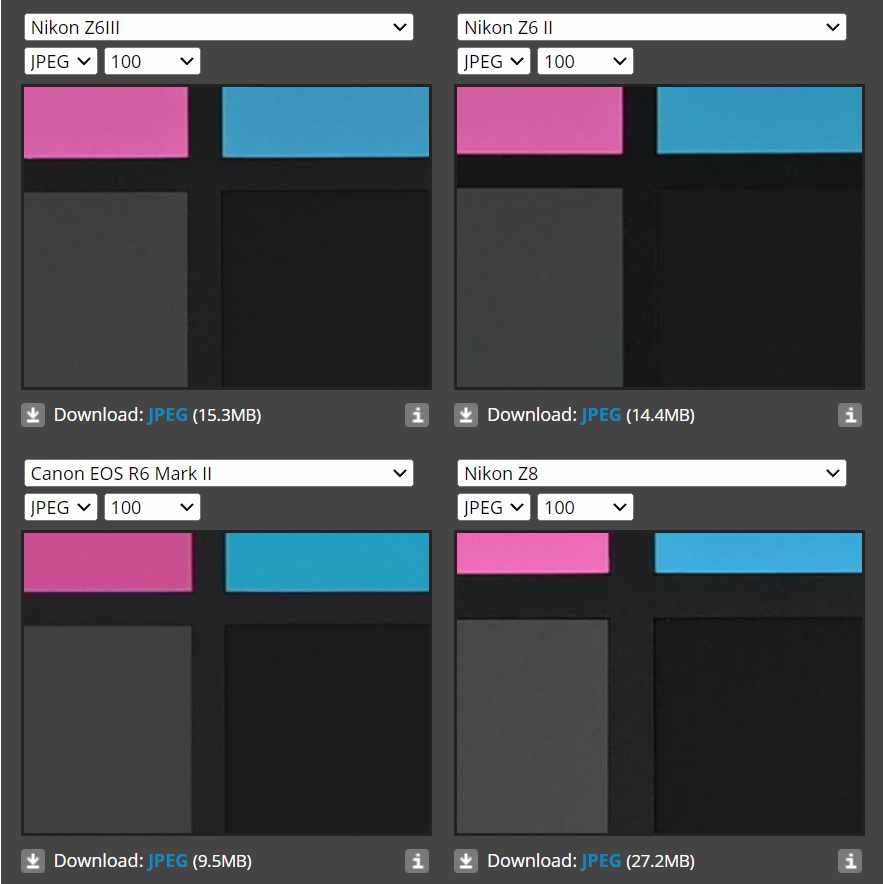

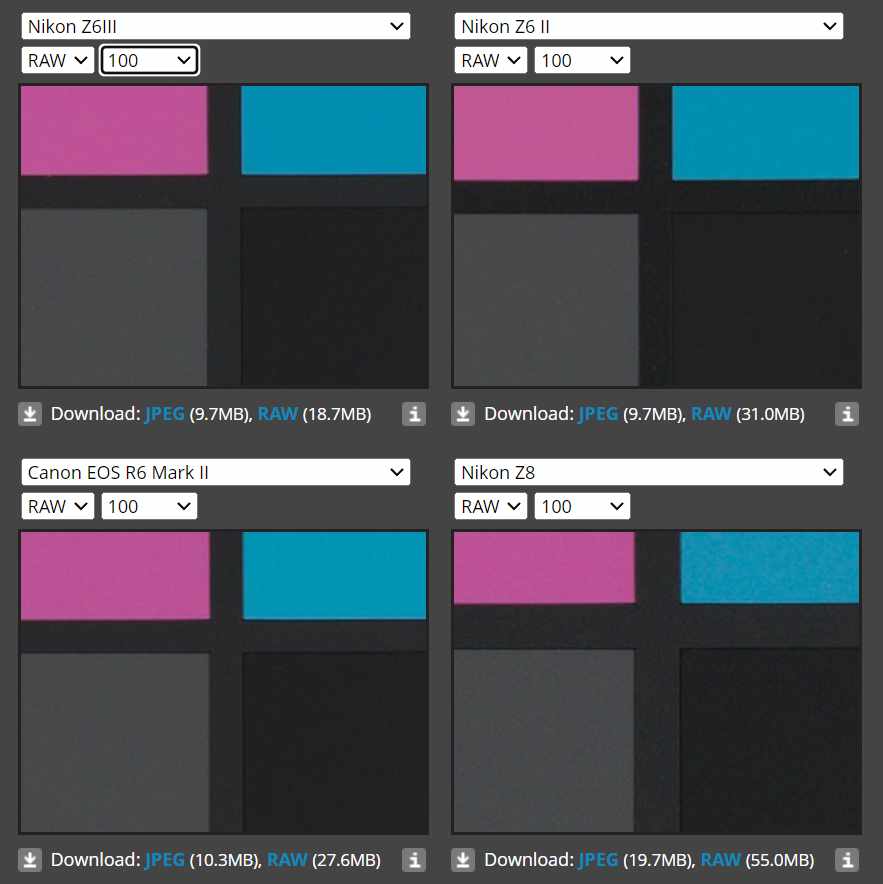

ISO100 JPEG

まずはjpeg画像のISO100です。jpegなのでノイズリダクションがかかっています。それぞれ比較すると、Nikon Z 6IIIではカラーパレットの黒色と背景の黒(十字状の黒い線)の境界があることがわかります。これはNikon Z 8やR6 Mark IIでも同様ですが、Nikon Z 6IIでは黒の区別が付きにくくなっています。

またISO100なので当然ですが、ノイズらしきものはあまり写っていません。ただしZ8の青色の部分、R6 Mark IIの灰色の部分が若干ノイズっぽい感じがするのはjpegだからでしょうか?

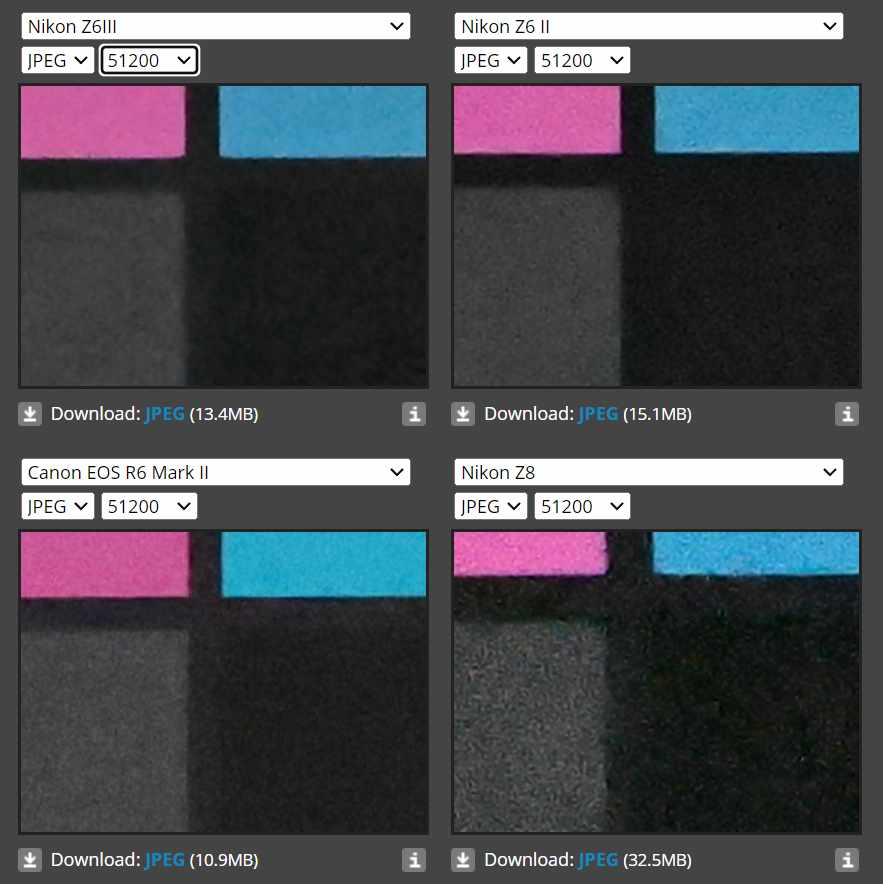

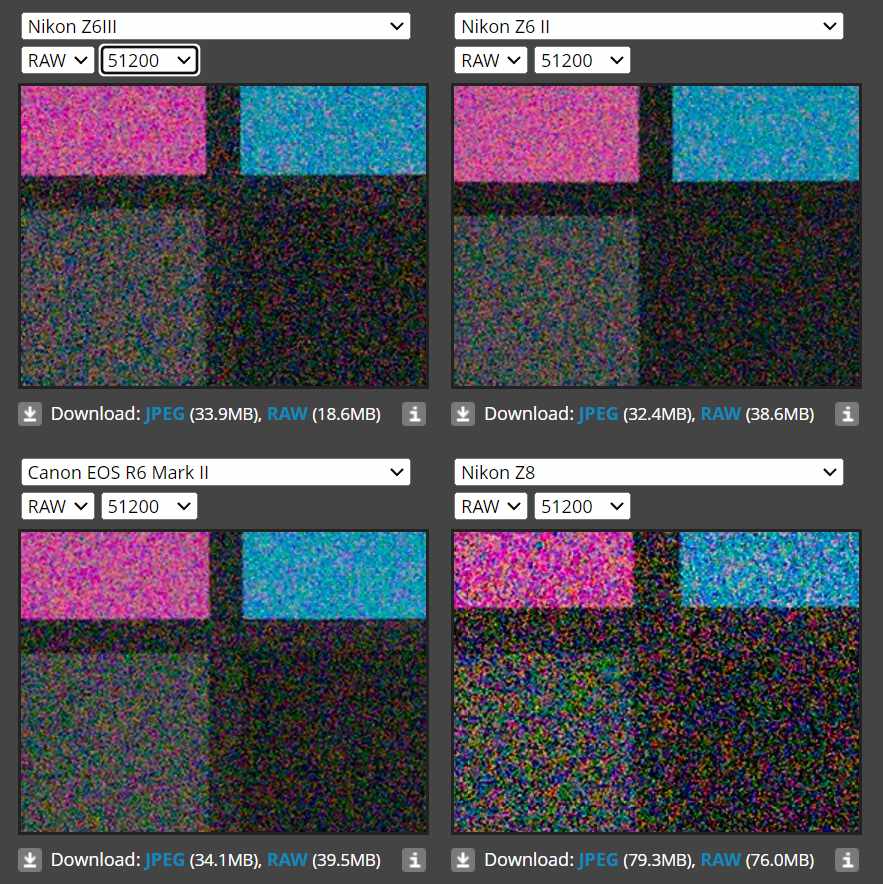

ISO 51200 JPEG

ISO51200でみてみると、かなり違いがでてきます。いずれもノイズが増していますが、一番ノイジーなのはNikon Z8にみえます。Nikon Z6IIIはNikon Z 6IIと比較しても同等な画質になっている感じがしますね。ただ、すこしペンキで塗りつぶしたようなのっぺりとしているような感じもします。このあたりはノイズリダクションなどの兼ね合いがあるのでしょうか?

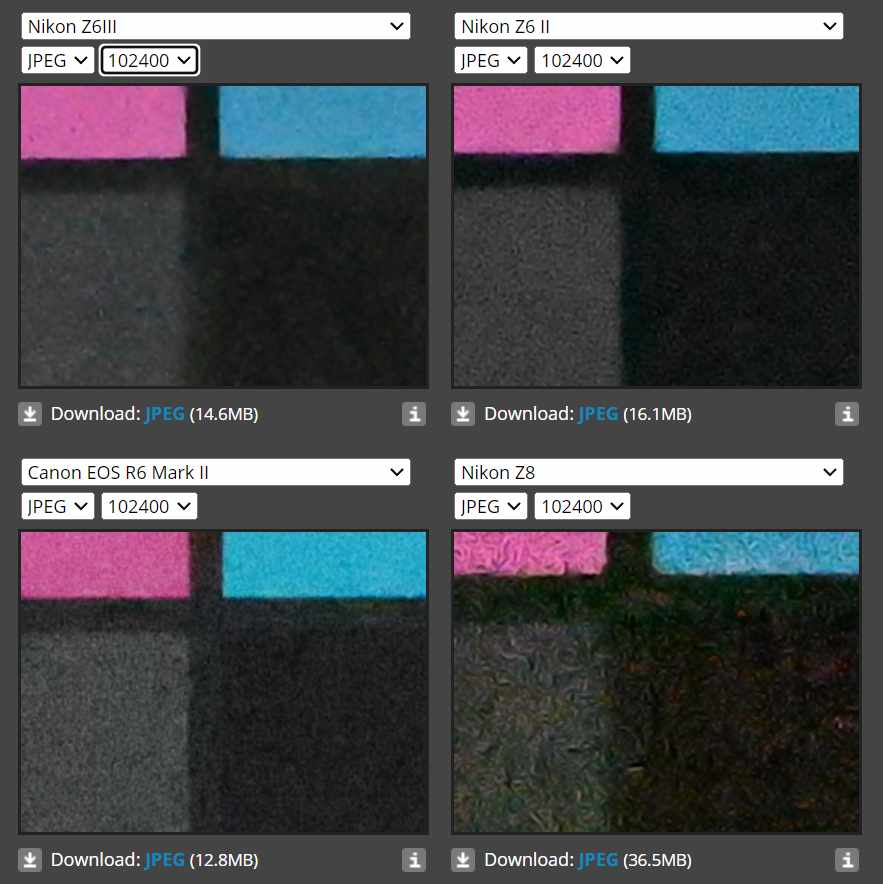

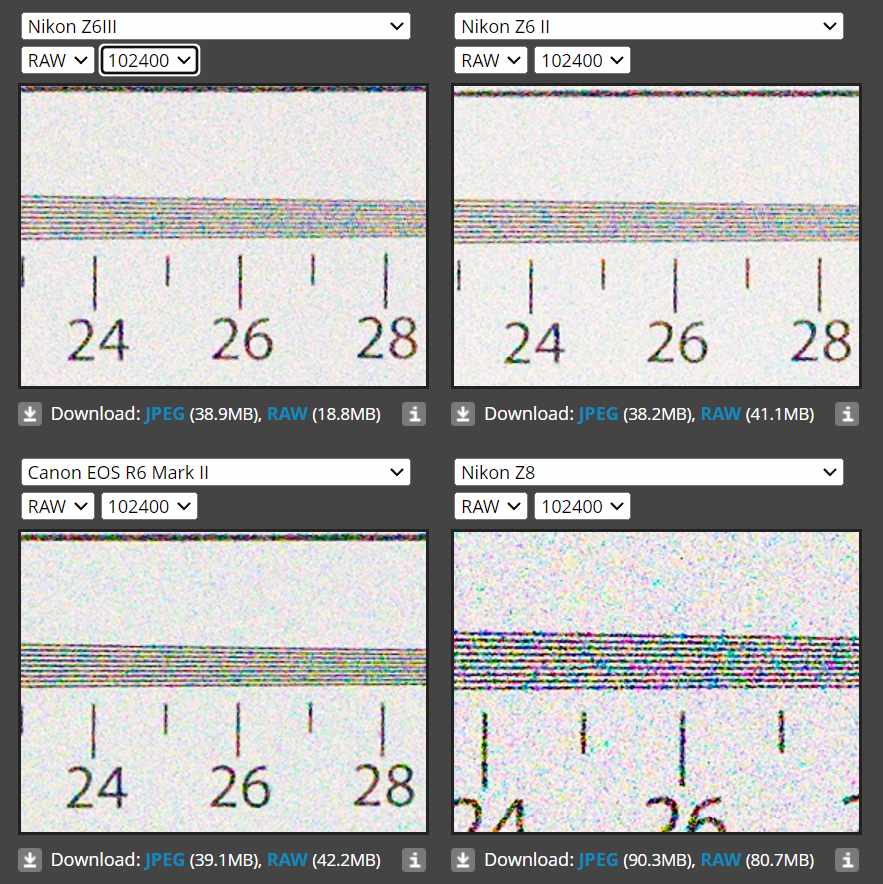

ISO 102400 JPEG

ISO102400になると、さすがにどのカメラも限界という感じになります。それでも最もノイジーなのはNikon Z8で、さすがに高解像度機には厳しい感じがしますね。画素数がほとんど同じであるZ6IIIとZ6II、R6 Mark IIはほぼ同じように見えますが、その中でも最もノイズ感が少ないのがZ6IIIに見えます。

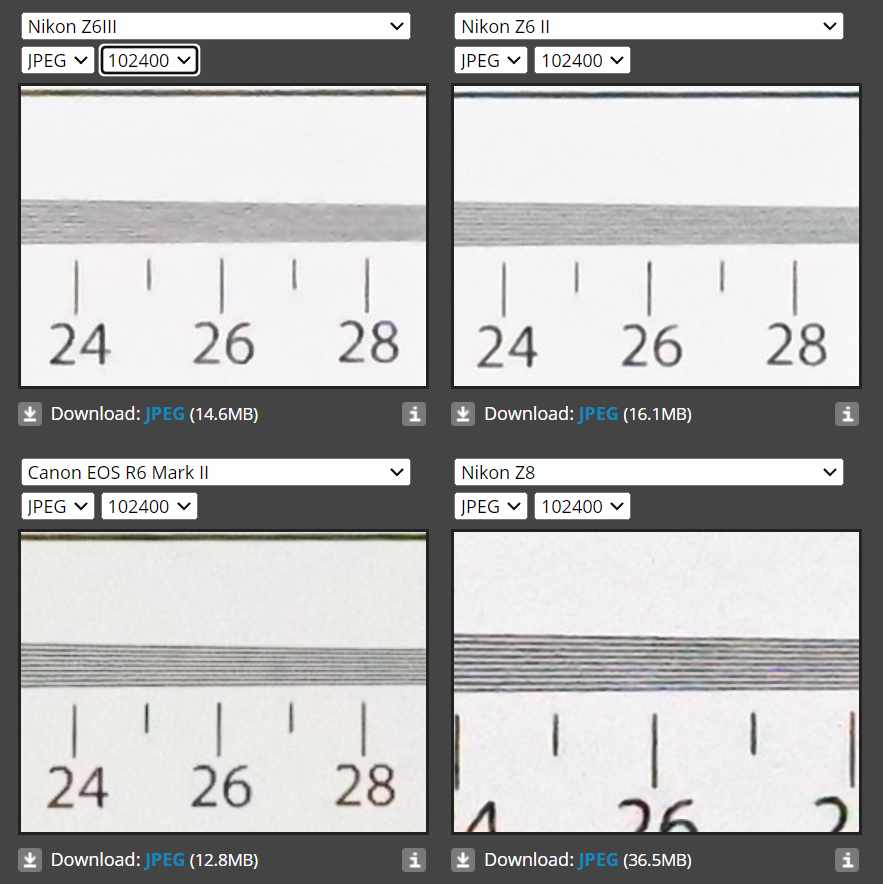

ISO 102400 JPEG

ノイズリダクションがかかりディテールはどうなっているのかということで、別の部分を見てみます。Nikon Z8はさすがに高解像度機なだけかあって、ノイジーではありますが複数の線を確認することができます。EOS R6 Mark IIも複数の線があることがわかりますが、Z6IIIとZ6IIは線が潰れてしまっているのがわかります。特にZ6IIIのほうはわずかではありますが、より塗りつぶされているように見え、これもノイズリダクションが強いのが原因なのでしょうか?

ISO100 RAW

次はISO100のRAWです。RAWでもZ6II以外ではカラーパレットの黒色と境界の黒の違いがはっきりわかりますが、Z6IIでは境界が分かりにくいです。また、ISO100なのに、すでにNikon Z8の青色の部分にノイズが入っていることがわかります。

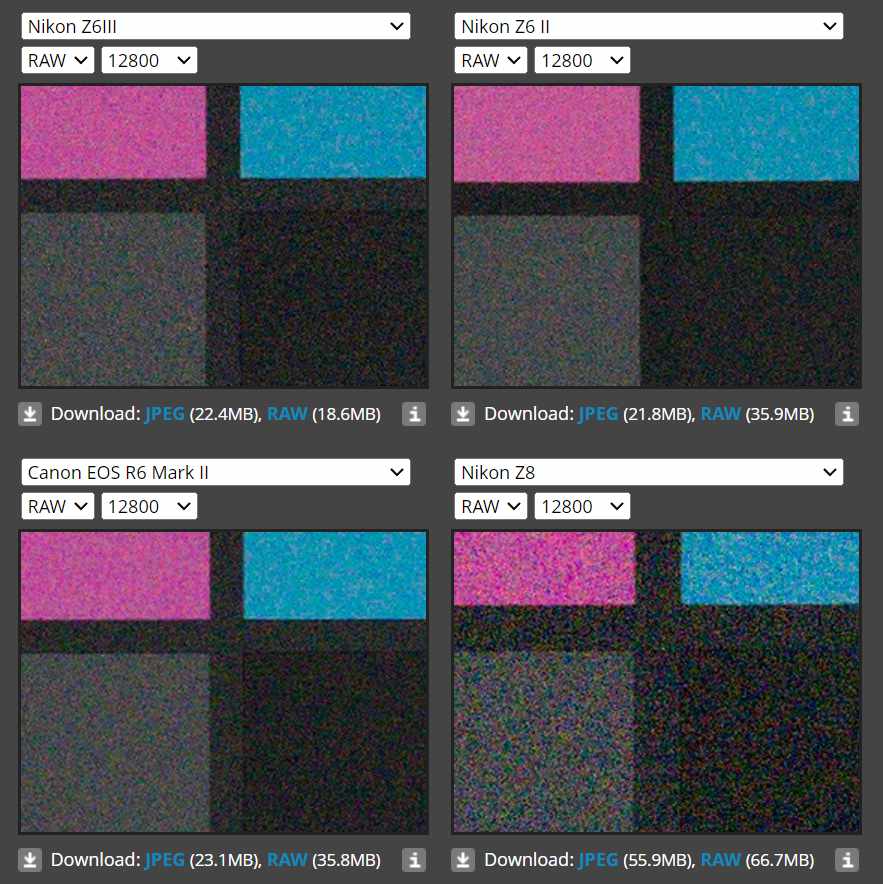

ISO12800 RAW

次にISO12800のRAWです。RAWはノイズリダクションか効いていないからなのか、はやくもNikon Z 8はかなりノイズが多いことがわかります。Z8は高解像度機なので高ISOでは厳しいのかもしれません。Z8以外もさすがにノイズが増えています。しかし、Nikon Z6IIIとNikon Z6IIにあまり違いはないように見えます。EOS R6 Mark IIとの区別もあまりないように見えますね。

ISO51200 RAW

ISO51200のRAWでは、いずれもかなりノイズが増えていることがわかります。しかし、Z8以外のカメラについてはほぼ同等という感じになっています。

ISO102400 RAW

ISO102400のRAWでさきほど見た解像度測定チャートをみてみます。ノイズリダクションがかかっていないからか、jpegでは確認できなかった線がRAWでは確認することができます。Z8はさすがに高解像度機なので線がはっきりと区別可能です。しかしZ8以外ではほぼ同じような状態になっていることがわかります。

まとめ

あくまで個人的な感想ですが、高感度をみてもNikon Z6IIIはNikon Z6IIと比較してかなり悪くなっているようには見えません。Nikon Z8と比較した場合は一目瞭然で、低画素であるZ6IIIのほうが高感度耐性が高いようにみえます。

またISO100でNikon Z6IIがカラーパレットの黒と枠の黒色の区別がしにくいのが気になりました。撮影条件が異なるからだったのか、カメラの性能なのかは不明です。

というわけで、それぞれ比較してみましたが、実際に様々な被写体の比較が可能ですので、下記の記事元リンクからぜひオリジナルの結果をご覧ください。

Z 6IIIはそれほど悪くない印象ですが、皆さんはどう感じたでしょうか?

(記事元)DPREVIEW

[catlist tags=”nikon” numberposts=10]

コメント

コメント一覧 (9件)

DPreviewは確かにカメラに詳しい連中が多いのかも知れないが、検証するISOの値がISO100 の次がISO12800になるとかオカシイ

こう言うのをカメラバカって言うんだろうな

ISO1600で比較してもそもそもノイズも少ないからスルーするにしても、せめて使用頻度がある程度あるであろうISO3200とかで検証比較しろよ

この辺からノイズがよく見えて来るんだろうし

しかもISO6400とか1番差が出る気はする

特に画素数での違いが

まぁ部分積層の影響より45MPは24MPの約1.9倍の画素数あり、その影響の方が余程顕著なのは素人目にも分かる

この記事内でISO100から飛んでISO128000〜の画像を用いた検証比較をしているのはミラーレスカメラ情報さん(当サイト運営者)です。

DPreviewの元記事はZ6Ⅲのスタジオデータを公開したことが主題であり、ISO100・ISO6400・ISO51200時の状態についても多少触れています。

ちゃんと読んでますか?

元の画像を見ると R6 Mark II が若干良いのは分かります。

Z8 は画素数の関係か高感度で一番ノイズが多いです。

高感度でのディテールの消失は画総数が似た3機種では

Nikon Z6IIIが一番早いです。

不思議なのはNikon Z6IIIのRAWファイルの大きさがJPEGの

半分しかないことです。

通常は逆になるはず。

“不思議なのはNikon Z6IIIのRAWファイルの大きさがJPEGの

半分しかないことです。” について高感度にてと書き忘れました。

またグレーのランダムパターンの画像で比較すると高感度では

R6markⅡはカラーノイズが多くなりますね~。

その点を込みで比較すると画質はZ6Ⅱ>Z6Ⅲ>R6markⅡ>Z8

の順になりそうです。

なおDPREVIEWが使っている画像処理ソフトはAdobe Camera Rawです。

他のコメントの指摘通りISO100とISO12800の作例を見せられても3台の比較には良いかもしれませんが、実用上は何の参考にもならないですね。

R6markⅡは表面照射とはいえ24MPの非積層ですし良いのは当たり前です。Z6ⅢのRAWデータ量が小さいのはまさか高効率RAWになっているとかはないですかね。

とはいえスキャン速度もR6markⅡと大差なく、DRやノイズで差がついている点を考慮するとスチル面で部分積層を採用するメリットが少ないですね。

EOS R6Ⅱと部分積層型のZ6Ⅲは、裏面ではない表面照射型センサーのはずですが、高感度画質が裏面照射型のZ6Ⅱを上回っているようにも見えます。

フルサイズ2400万画素であれば、画素面積は十分大きく、裏面照射型センサーのメリットがないという見方もできると思います。

高感度画質は最適なNR処理などが重要になるので、センサー性能というよりエンジン能力の向上が一番大きいような気がします。

それも踏まえて表面照射型センサーのアドバンテージが増す可能性はありますね。

ところでZ6Ⅲの部分積層型センサーは表面照射型なのですか?

公式の開発者インタビューで「一般な裏面照射型センサー」との比較をされていたので、てっきり裏面照射型だと思っていたのですが…。

部分積層型は、センサー表面に回路素子が積層されているので、表面照射型と思います。

裏面照射型の場合、裏面に回路配線があり、表面に積層できませんので。

https://www.sony-semicon.com/ja/technology/is/back-illuminated.html

返答ありがとうございます。

裏面照射型センサーは配線は下に移りましたが、信号処理を行う回路部は画素部と同じウェハー上に形成されています。

https://www.sony-semicon.com/ja/technology/is/stacked.html

部分積層型センサーはその同一基盤上にある周辺の回路部に「高速読出用の信号処理回路を追加」しているとあるので、センサーの表面に配線があることはあまり関係ないのではないでしょうか。