Nikon Z 6IIIに搭載の部分積層型センサーとは何か

世界初という部分積層型CMOSセンサーが搭載されたことで驚きをもって迎えられたNikon Z 6IIIですが、この部分積層型センサーとはどのようなセンサーなのかということも話題になっています。現時点では推測でしかなく、おそらく今後のZ 6IIIに関するニコンへのインタビュー記事でわかってくると思います。

そこで、部分積層型センサーとはどのようなセンサーであるのか、報道ベースの記事から推測してみようと思います。なお、以下の意見は筆者の推測で間違っている部分があると思いますが、あらかじめご容赦ください。

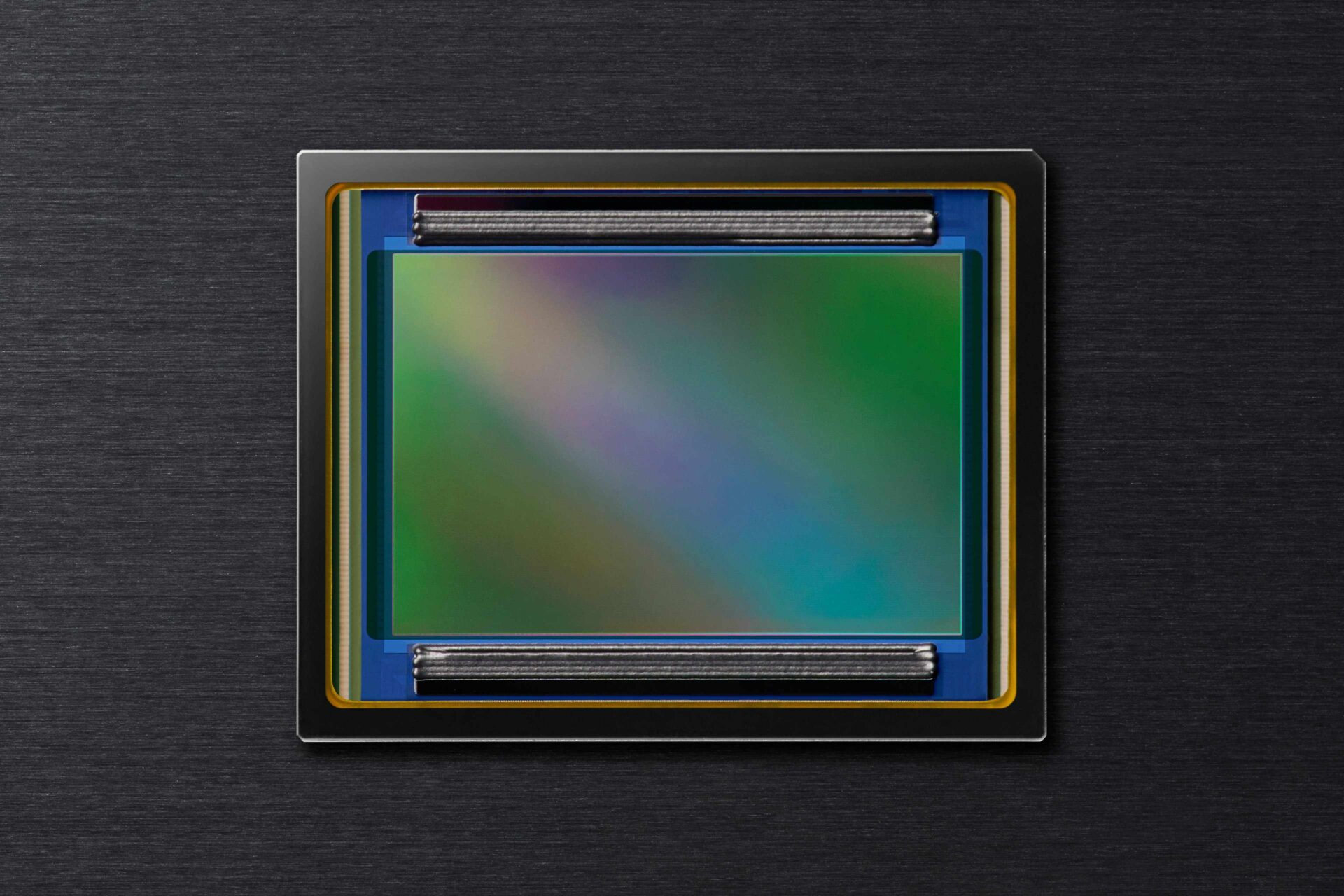

まずはニコンのNikon Z 6IIIの製品ページから。

撮像部の上下に高速処理回路を積層配置した部分積層型CMOSセンサー。読み出し速度がZ6IIの約3.5倍※2と非常に速く、最大約120コマ/秒※3の静止画撮影や、フルHD 240pの動画撮影、さらに6K 60pのN-RAW動画のカメラ内記録なども可能です。また、すべての撮影モードでローリングシャッター歪みを抑えた撮影が可能。さらに、EVFのリフレッシュレートも最大120fpsまで向上しており、約20コマ/秒の高速連続撮影(拡張)時にも表示とびを最小限に抑えた、リフレッシュレート60fpsの滑らかなファインダー像(電子シャッター時)で被写体の動きを追うことができます。しかもAFは、EXPEED 7との連携によるZ6IIよりも約20%速い※4合焦速度を実現。動きの速い動物の撮影でもシネマティックな動画撮影でも、かつてないほどの創造力を発揮できます。

ニコンの説明では、撮像部の上下に高速処理回路を積層配置した部分積層型CMOSセンサーであるとしています。この撮像部の上下の解釈が難しく、センサーの表と裏を意味しているのか、それともそれぞれの撮像領域(35.9×23.9mmの領域全体)の上下という意味か、画素(1ピクセル)の上下という意味なのか、よくわかりません。

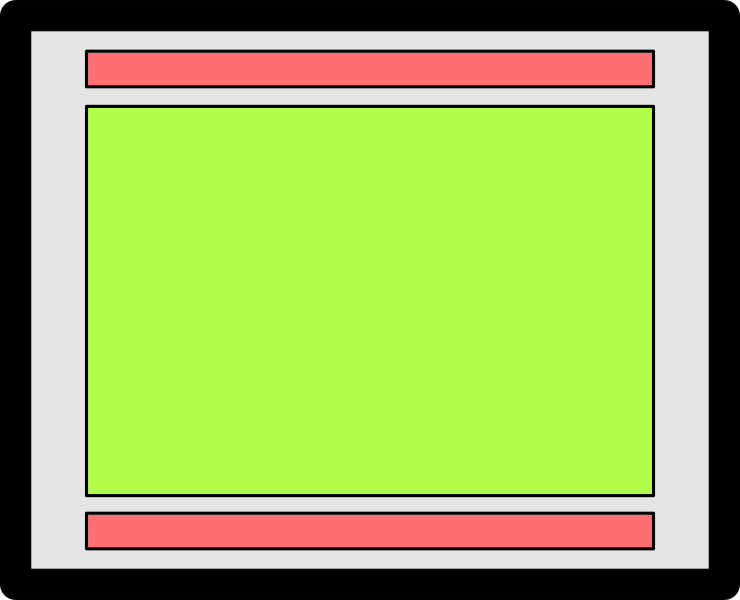

しかしセンサーの画像をみるとセンサーそのものの上下に特徴的な横長の何かしらの部分があることがわかります。なのでおそらく、1ピクセルの画素や、センサーの裏と表という意味ではなく、センサーそのものの上下に1つずつ高速処理回路が設定されているらしいことがわかります。

センサー全面を積層化するのではなく、この赤色の部分のみを積層化するだけで済むため、コストを抑えることができる可能性があるということになるのかもしれません。

それでは他の報道内容をみてみましょう。

Z6IIIのセンサーには、「部分積層型CMOSセンサー」を採用した。画素領域の上下に高速処理回路を配置することで、一部を積層型センサーとしたもので、フルサイズミラーレスカメラとしては世界初の採用となる。

有効画素数2450万画素を採用し、フラッグシップモデル「Z9」や、「Z8」と同等の高い性能や操作性を継承しながら、イメージセンサーの上下の積層部に高速処理回路を多数配置した、世界初の部分積層型CMOSセンサーを搭載したのが特徴だ(2024年6月17日現在、発売済みのフルサイズのミラーレスカメラにおいて。同社調べ)。

「Z6III」が搭載する技術の中で特に注目なのは、フルサイズミラーレスでは世界初の採用となる「部分積層型CMOSセンサー」。その名のとおり、部分的に画素と回路を積層構造にすることで、コストを抑えつつ画質と処理速度を両立しているのが特徴だ。

さすがに、画素と回路が完全に独立する「積層型CMOSセンサー」と比べると性能は落ちるとのことだが、処理速度は速く、「Z6II」比で約3.5倍の高速読み出しを達成。

というようにほぼ同じことが書いてあるわけですが、ここでは画素と回路が完全に独立する積層型CMOSセンサーよりは性能が落ちるものの、部分的に積層化することでコストを下げることができるという記述があり、このことはヒントになりそうです。また、積層部に高速処理回路を多数配置したという多数というところにもヒントがあるかもしれません。

以下からは妄想になります。

可能性1 4行ずつの同時読み出し

センサーの上下それぞれに高速処理回路が「多数」あるわけですが、上下に配置することで、1行ずつの読み出しではなく、4行を同時に読み出せる可能性が考えられそうです。この4行というのはZ 6IIと比較して約3.5倍の速度になっているということからの推測です。ひょっとしたら2行ずつかもしれませんし、3行かもしれません。これによって、計算上は従来の4倍の高速読み出しが可能になり、それが高速化の実現に関係している可能性が考えられそうです。

可能性2 4画素ずつの同時読み出し

APS-Cクロップ時の撮影で120コマ/秒が可能ということなので、APS-C時ではさらに2倍の速度で撮影できることを意味しています。そのため4画素を同時に読み出すことができる機能があるのではないかと指摘している声もありました。速度的には4行ずつの読み出しと同じく、計算上では4倍になります。そしてAPS-Cの範囲だけの画素を選択して読み出すことが可能であれば、読み出しする画素数が目減りするので事実上、120コマ/秒の読み出しも可能になるという解釈です。

というわけで妄想が捗るわけですが、実際にはどのような機能で実現しているのでしょうね?いずれ、誰かがセンサーを分析したり、ニコンへのインタビューなどで明らかになると思いますが、これであれば性能と価格のバランスが取れたいいアイデアのセンサーだと思いますね。必要かどうかは人によって異なると思いますが。

(記事元)ニコン

[catlist tags=”nikon” numberposts=10]

コメント

コメント一覧 (4件)

積層型ではS/N比が悪くなるので画面の上下に回路を集約したのかも

しれませんね。

よいアイデアでニコンの特許かも知れません。

但しスキャン速度はあまり高速化は出来てないようでフラッシュ同調速度は

電子シャッター使用時は1/60秒以下ですね。

スキャン速度については、SUMIZOONさんが1/100秒と実験されていますね。

一部レビューによると、動画のローリング速度はZ8/Z9を大きく上回っているのだとか。

要求性能と価格の折り合いで苦労したのだろうなということが察せられます。

ただスチルメインの自分の場合、現状では部分積層型の恩恵はどうにも薄いと言わざるを得ません。

ファームアップで何かしら変わるでしょうか?

現代のCMOSイメージセンサーはカラム毎にA/Dコンバーターがあるので、複数ラインのデジタル信号を積層したロジック部分で並列に処理しているのでしょうね。

センサーの面積全体に渡ってロジック部分を貼り合わせるよりも、ごく一部分だけ貼り合わせるほうが安くできるのは確かでしょうけれど、スマートフォン用や1型のイメージセンサーは積層型があたりまえなので、やはり35mmフルフレームの積層センサーは高価すぎてハイエンド機にしか採用できないようですね。