LEICA 100-400mm F4.0-6.3 IIレビュー

パナソニックのLEICA 100-400mm F4.0-6.3 IIのレビュー記事が掲載されています。どのように評価されているのでしょうか?

それではレビューをみてみましょう。

画質

野生動物を撮影するときの最も一般的な不満は、十分に近づくことができないことだ。LEICA 100-400mm F4.0-6.3 IIの望遠端の換算800mm相当の焦点距離は、レンズが実際にどれほどコンパクトであることを考えると、かなり素晴らしい。マイクロフォーサーズは焦点距離が2倍に換算されるが、そのような長い焦点距離のレンズの背景の圧縮効果によって、少なくともともひどいものではなくフルサイズを恋しく感じることはなかった。ここでの発色も素晴らしく、口径食などの画像をよくチェックするときの一般的な不満もよく抑えられている。

しかし、素晴らしい画像の最大の制限は、絞りが狭く、マイクロフォーサーズセンサーの集光能力の限界にある。日没直後に撮影した写真では、ISO12800でもシャッター速度を1/40までしか速めることができなかった。これは野生動物の撮影には適切ではない。私はフルサイズセンサーにこだわるわけではないが、自分のAPS-Cカメラについては大口径単焦点レンズで差を埋めることを好む。レンズは確かに光の撮影に適している。しかし、厚い雲の下での速い動きや、夕暮れ時のフクロウを撮影することは非常に大きな課題となるだろう。これはまた、新しい1.4倍、2倍のテレコンバーターの機能が良いものであるかどうかわからないことを意味している。これらのテレコンバーターは焦点距離を伸ばすだけでなく、光をカットする。また光を半分にカットするのは少なくとも速い動きをする被写体には行き過ぎだ。しかし、私はこのレンズでテレコンバーターのテストをすることができなかった。

ボケ

確かにマイクロフォーサーズではf/4はあまり良くなく、特にf/6.3では良くない。しかし長い焦点距離の圧縮効果と近接撮影能力を合わせると、ボケはかなり簡単に作ることができる。マイクロフォーサーズマウントを考慮すれば、このレンズの400mmで印象的に柔らかい背景を得ることができる。

光の玉は、タマネギ状やシャボン玉のない滑らかな円形に描写される。周辺部に向かうにつれ、円はわずかに長くなるが、猫の瞳の形状は他の光学系よりも少ないようだ。

解像性

LEICA 100-400mm F4.0-6.3 IIは、鳥の羽の細かい詳細な描写をするのに十分にシャープで、十分に近寄ることができる。またシャープさは周辺部に向かって大幅に悪化することはない。シャープな写真を得るための本当の課題は、絞りが暗く、スポーツや野生動物を完全に停止させるために高ISOを必要とし、ノイズやノイズの編集が見かけ上のシャープさをなくす傾向があるということだ。

長所

- 800mm相当の到達距離のある小型軽量なレンズ

- 0.5倍のマクロフォーカス機能

- 4倍ズームで汎用性に優れる

- 防塵防水性能、耐低温性能

- 金属製の鏡筒

- 内蔵格納式フード

- 美しい背景の圧縮効果と色

- 800mmの焦点距離として1200ドルは妥当

短所

- f値が大きいと速い動きをするのにより高ISOが必要となり、光が限られている中では難しくなる

- 一部のオートフォーカスは特に近くて速い被写体のときに困難が伴う

- レンズはフォーカスリミッタスイッチでマクロの位置を利用できる

解像性は素晴らしいが適切な条件が必要

LEICA 100-400mm F4.0-6.3 IIのレビュー記事をThePhoblographerが報じています。サンプル画像などもありますので、全文は記事元リンクからご覧ください。

さてレビューをみたところでは、画質も素晴らしく、レンズの設計製造品質も素晴らしいようで、このあたりは絶賛されていることがわかります。

しかし、相変わらずレビューで指摘されているのはセンサーサイズが小さいことによる高感度耐性に欠けているというところですね。しかし、これはセンサーサイズが小さいことで小型軽量を実現できているのですから、ジレンマのようなものではなくトレードオフの関係だと思いますね。800mm f/6.3のレンズを購入したら金額がケタ違いですし、しかも重くて大きくて、とても歩いて野生動物を探すというようなことはできないと思います。

それにしてもこのレンズは200mmから800mmをカバーできるので非常に魅力的だと思います。最近は汎用な望遠ズームが流行りですし、これ一本で様々に対応できるので結構売れるのではないかと思いますね。

そして、パナソニックのGH6の後継機種の噂について「LUMIX GH6後継はGH7になり位相差AFで来年中旬に登場か」にて詳しくお伝え。

パナソニックに関する最新情報は以下のリンクから

[catlist tags=”panasonic” numberposts=10]

LEICA 100-400mm F4.0-6.3 II主な仕様

| 品番 | H-RSA100400 |

|---|---|

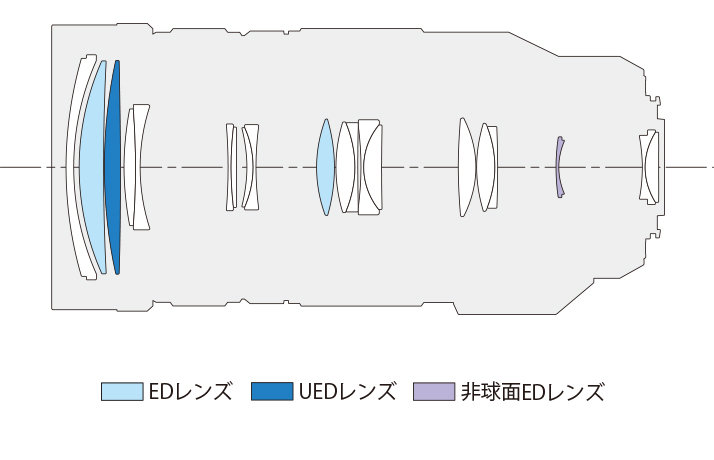

| レンズ構成 | 13群20枚(非球面EDレンズ 1枚、UEDレンズ 1枚、EDレンズ 2枚) |

| ナノサーフェスコーティング | – |

| マウント | マイクロフォーサーズ規格準拠 |

| 画角 | W(f=100mm):12°~T(f=400mm):3.1° |

| 光学式手ブレ補正 | ○(POWER O.I.S.、Gシリーズ本体に準じたMODE切換えが可能) |

| Dual I.S. 対応 | ○(Dual I.S. 2) |

| 焦点距離 | f=100~400mm(35mm判換算 200mm~800mm) |

| 開放絞り | F4.0(W端)~F6.3(T端) |

| 最小絞り値 | F22 |

| 絞り形式 | 9枚羽根 円形虹彩絞り |

| 撮影可能範囲 | 1.3m~∞(FULL)(撮像面から)/ 5.0m~∞(5m~∞)(撮像面から) |

| 最大撮影倍率 | 0.25倍(35mm判換算:0.5倍) |

| フィルター径 | φ72mm |

| 対応テレコンバーター | DMW-TC14 / DMW-TC20A / DMW-TC20(別売) |

| 防塵防滴 | ○※1 |

| 最大径×長さ | 約φ83.0mm×約171.5mm※2 |

| 質量 | 約985g(レンズキャップ、レンズリアキャップ、外付け三脚座を含まず) |

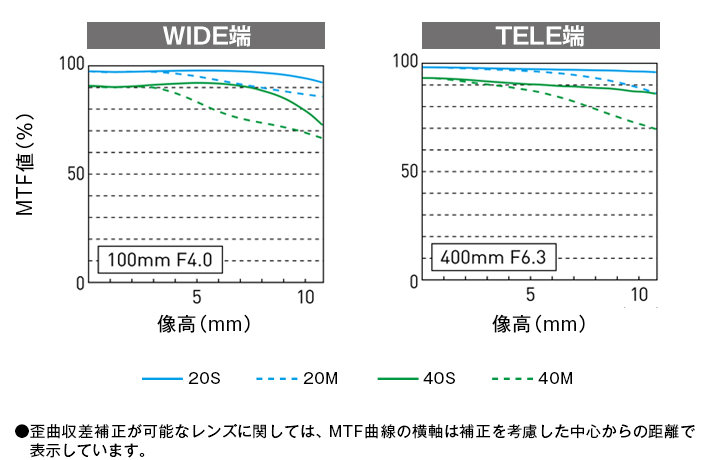

MTF曲線

レンズ構成図

Twitterいいねとリツイートのお願い

記事をよんで面白いと思ったら、Twitterでのいいねボタン、リツイートをしていただけると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

コメント

コメント一覧 (4件)

ここの記事に書いてあることは全くその通りで野生動物撮影の難しさでもあります。

そういった問題もあることから、OMDSにあるような300mmF4や150-400mmF4.5×1.4のような、明るい超望遠レンズをパナも用意する必要があると考えますね。

この記事の内容は理屈上はそうなのですが、実運用では広角と超望遠では事情が変わってきます。

例えば、2500万画素のG9IIと2400万画素のフルサイズ機があったとします。広角24mmの標準ズームレンズ比較だと、12-35mm F2.8と24-70mm F2.8では、高感度耐性は確かに違います。値段、重さ、大きさは2倍以上違いますが、よほど非力な人で無ければフルサイズ機は使えるでしょう。

ところが、換算800mmの大きさで撮るなら、ニコンだと800mm F6.3、CANONなら800mm F5.6を用意することになり、CANONだと200万円、かつこの大きく重いレンズを取り回せるとなると、恐らく99%の人は断念せざるを得ず事実上、マイクロフォーサーズが唯一の選択となります。

さらに、最新のスーパーノイズ処理を使えばISO1段から2段分稼ぐことができ、静止物なら8段の手ブレ補正でさらに数段分フルサイズ機よりも有利になります。

私はオリンパスの300mm F4にx1.4があるので、これをG9IIと合わせると最強のような気がしています。

自分もOM-1とオリンパスの100-400mmを持っているので、この記事には同感です。

もちろんマイクロフォーサーズは手持ち散策に優れるメリットはあるのですが、野鳥が薄暗い場所にいる時など、ISOが上がってしまい厳しいと感じます。

オリンパス300mm F4も持っていますが、換算600mm以上固定のため用途が限られます。

超望遠レンズの場合、ボケの大きさは足りているので、400mmクラスを換算600mmとして使え、いざとなれば高価なフルサイズ用レンズも使えるAPS-Cが最強と思っています。

オリの300mmF4と組み合わせるのは誰もが考えると思うが、純正同士でないとメーカーは防塵防滴を保証してないので私は使いませんね。シンクロ手ぶれも付きませんし。

やっぱり強力な防滴防塵はマイクロフォーサーズ(OMDS)の強みで、これ目当てで使っている部分もあるので、せっかく良いボディ出しても超望遠ユーザー目線からだとちょっと選択肢に入りにくい。パナもこの辺りにもう少し力を入れて欲しい。