シグマSigma 50mm DG DN Artレビュー

シグマの50mm f/1.2 DG DN Artレンズは驚くほど優れた性能を発揮し、ソニーの50mm f/1.2よりもコンパクトで軽量。価格と性能のバランスを考えると、シグマのレンズは圧倒的なコスパとなっているようです。

(前略)

フォーカス

私たちは両方のレンズのAFをテストした。両方とも高速で静かで、静止しているかゆっくりと動いている被写体に対しては非常に良い仕事をするが、高速で動作する被写体を追跡するときには、二つのレンズの間には大きな違いがある。

私たちのα1でのテストでは、シグマのレンズはカメラに向かって走っている人を追跡しようとするときに10コマの画像のうち5~7コマにピントを合わせることができた。これは困難な仕事ではあるが、ソニーは一貫して10コマ中10コマの撮影ができたので、確かに可能であり、ネイティブレンズとサードパーティれんずの間にはまだ違いが存在するというのが我々の見解だ。

また両方のレンズが動画でどのように動作するかもテストした。両方とも(少なくとも通常の設定で)よくピントを合わせているように見える。

またどちらかのレンズがリニアフォーカスを持っているかもテストした(フォーカスリングを異なる速度で回転させたときに同じフォーカス位置に戻ることができるかどうか)。残念ながらどちらも不可能だった。

(中略)

結論

シグマの50mm f/1.2 DG DN Artには非常に感銘を受けた。このレンズは非常に優れた性能を発揮し、ソニーの50mm f/1.2よりも非常にコンパクトで軽く、最新の機能(ソニーにはないアイリスロックさえも)をすべて備えており、驚くことに周辺部はソニーよりもシャープだ。

このレンズについて悪いことを言うことはほとんどできないが、高速で動く被写体を追跡するときのAFではソニーが優れた選択肢となる。

このレンズのこの一面があなたにとってどれだけ価値があるかどうかは、あなた自信が決める必要がある。もしあなたが主に静止した被写体やほぼ静止している被写体のポートレートに興味があるのなら、シグマは優れた選択肢となるだろう。

動く被写体が苦手?

シグマの50mm F1.4 DG DN | Artのレビューが公開されています。レビューはより詳細なレビューやサンプル画像もありますので、全文は記事元リンクからご覧ください。

さて、今回の記事はソニーが発売するFE 50mm F1.2 GM SEL50F12GMとの比較をしたという内容になっています。参考までに記述すると、FE 50mm F1.2 GM SEL50F12GMは最安値で25万円で販売されています。シグマの50mm F1.4 DG DNは約12万円で購入できますので、価格的には半額ということになりますね。このことを念頭に置いておく必要があるかもしれません。

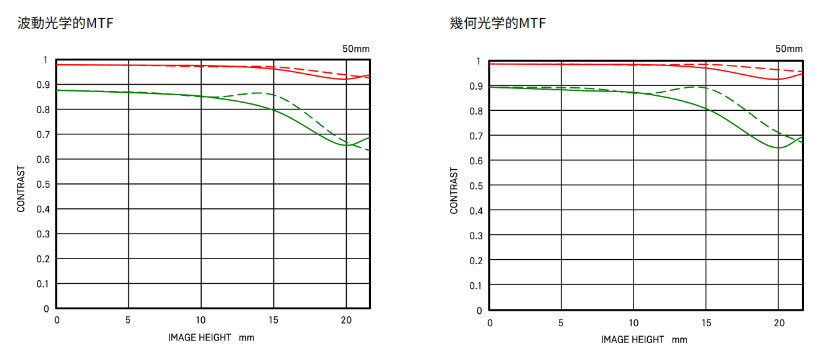

レビューでは解像性はソニーのレンズよりもシグマのレンズのほうが高いことに驚いたとしています。また色収差もシグマレンズのほうがコントラストの差が大きな部分では少しだが存在するとしていますね。

しかし最も異なるのはオートフォーカスの追従性のようです。ソニーの場合はほぼ100%のコマでピントを外すことはなかったが、シグマの場合は50~70%ほどしかピントが合わなかったようです。そのため、これを許容できるかどうかが、両社のレンズの選択の鍵となると記述しています。

それでもシグマのレンズの場合は25万円のおよそ半額の12万円で購入できますし、カメラに向かって走ってくる人に対して最大で70%の確率でフォーカスを合わせることができるのですから、一般的なユーザにとっては必要十分なのかなと思いますね。100%完全にというプロフェッショナルならソニーが最有力候補になるのだろうと思います。

いずれにせよ価格を考えるとコスパという点ではシグマレンズは圧倒的だと思いますね。

さらに「シグマ 16-28mm F2.8 Contemporaryは妥協点少なく解像性が高い」ではシグマの超広角ズームのレビューについて詳しくお伝えします。

(記事元)LENSVID

[catlist tags=”sigma” numberposts=10]

コメント

コメント一覧 (5件)

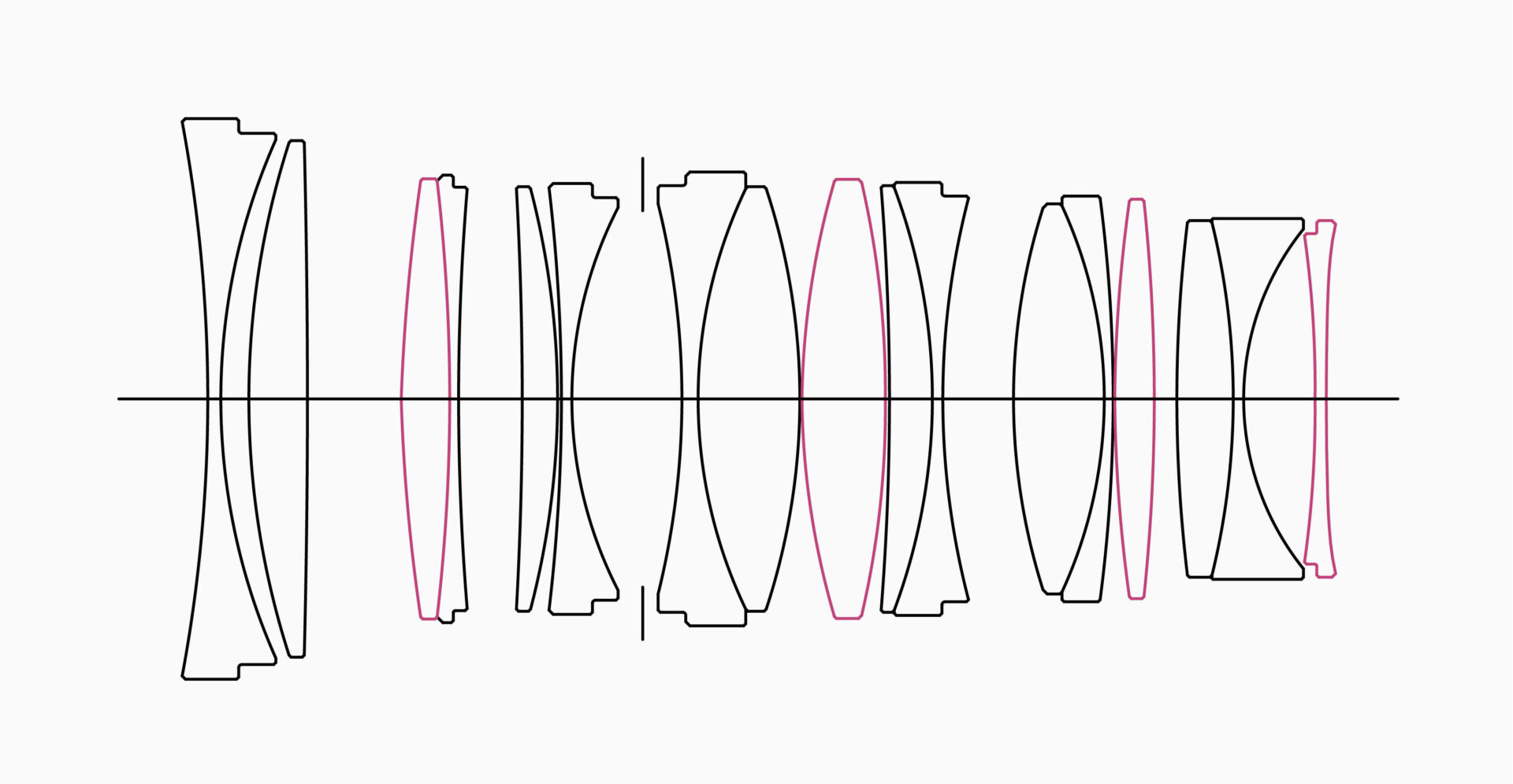

FE50mm f/1.2GMと後玉群が全く同じなのが非常に興味深いですね。

設計思想が似ているんでしょうか?

Eマウントだと競合製品があるので選択に迷うところですが、個人的にはレンズ枚数が多いのにソニーより軽いところが素晴らしいと思いました。

ラインナップ数の乏しいLマウントにおいては強力な存在ですし、できればそちらのAF挙動も見てみたいところです。

設計者が同一人物である可能性を考えます。

こういうレンズの設計の癖って、設計者の個人的思想とか手癖が直接乗るので

レンズ枚数が増えて複雑化した今、ここまで似たレンズが他社から出るってのは考え難いところではあります。

光路を書かせるとシグマとソニーはよく似ているかも知れません。

写りの多少の違いはあるかも知れませんがよく似ていると思われます。

シグマは前段でから中段に掛けてレンズを分離し効果を弱めて

その分レンズ枚数が増えてしまっているように見えます。

ソニーが特許を取得していれば特許回避の可能性もありそうです。

後端は例のごとく細いマウント回避のためにカールツァイスが始めた

発散系を後端に入れる方法ですね。

この手法を模倣することによってソニーのレンズは写りが良くなりました。

単純に考えればレンズのハードに掛かるコストはシグマの方が高価かも

知れません。

マウント径の制限がなければシグマはもう少し自由度の高い設計が

出来たかもしれません。

なるほど。

カールツァイスが関わってから光学性能が向上したという話は聞いたことがありましたが、こういうところに現れているんですね。

発散光学系含めEマウント系は守備範囲外だったので勉強になります。m(_ _)m

ニコ1PENさん

こんばんは。

しばらく前ですがソニーのレンズはマウント径が細いことに対し

どうやって克服したのかAマウント、EマウントのAPS-C及び

フルサイズ用のレンズ構成を調べてみました、その時ツァイスが

後ろのレンズをマイナスで発散させ細いマウントでも影響を与えない

巧妙な設計をしていることを知りました。

その後のソニー製Eマウントレンズはマウント後端にツァイスに倣い

発散系を入れているようです。

最初の頃のフルサイズ用ソニー製Eマウントレンズは少数しかなかったと

思いますが今とは設計が違います。

私も専門家ではないので誤りがあったらゴメンナサイ。

専門は精密測定機器です。