Nikon Z 6IIIの部分積層型センサーとは何か

Nikon Z 6IIIに世界で初めて搭載された部分積層型センサーについて、海外でもどのような仕組みなのか話題になっています。実際にはどのようなセンサーになっているのでしょうか?

Nikon Z 6IIIの仕様には、世界初となる部分的に積層化されたイメージセンサーを始めとする興味深い機能が満載されている。

問題は「部分的に積層化された」とは実際には何を意味するのかということだ。

性能においては、Nikon Z 6IIIは2400万画素のフルサイズカメラのなかではかつてない速度を実現している。これは積層型センサーの4570万画素のフラッグシップモデルNikon Z 8およびNikon Z 9の120コマ/秒の連写に匹敵する(APS-Cサイズではクロップされ約1000万画素になる)。

では「部分的に積層化された」とは技術的には何を意味するのだろうか?ニコンに説明してもらったが、私が望んでいたような技術的な説明ではなかった。ニコンスクールのトレーナーはこう説明している。

「Nikon Z 6IIIの部分積層型フルサイズセンサーはZ 6IIよりもはるかに高速な読み出し速度を実現する。この高速読み出しはローリングシャッターを減少させ、動画の解像度とフレームレートを向上させ、静止画撮影時の性能を改善する。部分積層型センサーは、Nikon Z 8やNikon Z 9の完全な積層型センサーほど高速ではないが、Nikon Z 6IIIにはこのクラスで最速のセンサー読み出し速度がある」

これは部分積層型センサーが何を実現するかを説明しているが、実際にそれがどのようなものであるかについて説明していない。幸いにもみんながお気に入りの技術系Youtuberがこのように説明してくれた。

「センサーの一部にのみ積層化されたものと同じ追加の回路があり、コストをあまりかけることなくセンサーに速度向上をもたらすために、上部と下部に配置されている。」

私はこれまで積層化されているかどうかは排他的なものだと思っていた。つまりセンサーは積層化されているか、そうでないかのどちらかということだ。しかし、イメージセンサーの全体ではなく特定の部分が積層化されていることで、特定の方法により性能を向上させることができることがわかる。

記事では部分積層型センサーとはどのようなものなのかよくわからないとしながらも、センサーの一部を積層化することで読み出し速度を向上させることができる可能性について言及しています。

つまり、これまで全て積層化されたものか、もしくはすべて積層化されていないものかのどちらかと考えられていましたが、部分的に積層化することである程度まで読み出し速度を高められる可能性があったということになります。

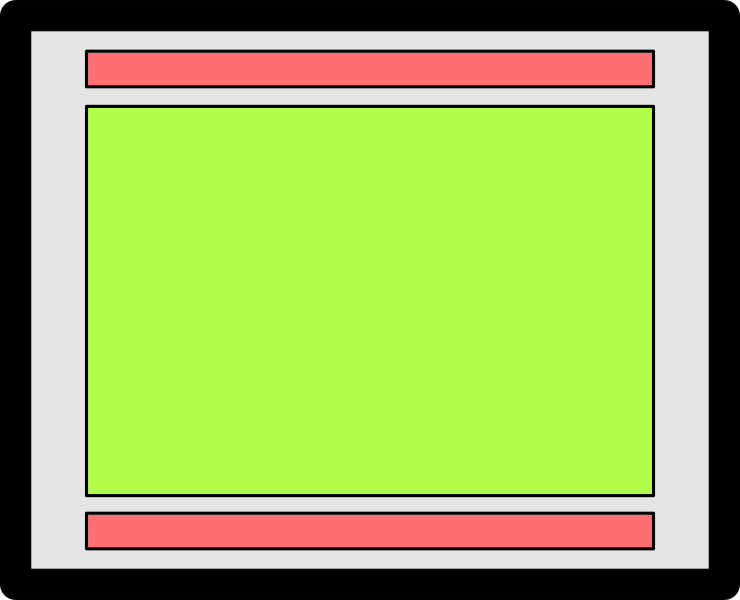

以下にセンサーの概念図を示します。これはひとつのイメージセンサーで、従来の積層型センサーは緑色の部分全体について積層化されたものでした。しかし、それを赤色の部分に止めることでコストを安く、しかし読み出し速度は従来の通常型センサーよりも早させることができるようです。

仕組み的には、これまで上から下まで1行ずつ画素の情報を読み出していたものを、積層型された高速処理回路により、例えば4行を同時に読み出すようなことができるようになり、それにより読み出し速度が向上すると考えられています。

例えば4行としたのはZ 6IIのセンサーよりも約3.5倍の速度を実現したということから4行としましたが、実際の行数はわかりません。そしてもし、これを8行ずつ読み出せるようにもすることができれば、従来のセンサーの8倍の読み出し速度も可能になる可能性があり、期待できる技術かなと思いますね。

あとは製造の歩留まりが高まったり、製造コストが下がったりすることで、通常型の2倍、4倍、8倍といったラインナップが増えたり、APS-Cセンサーの部分積層型センサーが開発されたりする可能性があるので、非常に楽しみな技術だと思いますね。

さらに「Nikon Z 6III発表を受けて今後のZシリーズラインナップを想像する」では、ニコンの今後のラインナップ展開について詳しくお伝えします。

(記事元)DigitalCameraWorld

[catlist tags=”nikon” numberposts=10]

コメント

コメント一覧 (6件)

ストロボ同調速度を高速にできることやローリングシャッターの完全な排除よりも

ノイズが少ない事や動画が秒間 60 フレームで撮れる方が価値があると考えるユーザーが多いはずなので、

そのうえでコスト競争力もあるということなら

部分積層の方が完全積層より良いという視点もありそうです。

価格コムのスレッドで、これの原型が中判サイズ(つまり大型)の産業用センサーIMX661じゃないかという話がありました。

IMX661自体はグローバルシャッターで、Z6IIIのセンサーはローリングシャッターなので、もちろん同じものをスケールダウンしただけではありませんが、グローバルシャッターは蓄積した電荷を退避する部分があるだけで、その後の読み出しに関しては通常のローリングシャッターと同じですから、IMX661の説明に書いてある「さらに独自のデバイス構造およびインターフェース技術により、従来比約4倍の出力データレートとなる高速な画像読み出しが可能です。」という部分と一致しますね。

IMX661の報道資料: https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202103/21-021/

Z6Ⅲの開発者インタビュー(YouTube)において、「信号処理回路の上にChip on Wafer(CoW)技術を用いて、追加で高速処理回路を搭載したチップを積層配置している」と説明されていましたね。

それだけでなのかと疑問は尽きませんが、ネット上の作例を見るに個人的に気になっていた高感度性能は担保されているようなので発売日が待ち遠しいです(当日来るかは別として)。

筆者さんの書かれている部分積層型APS-CセンサーはZ版D500用に出ると、性能・価格ともに満足できる人の多い機種に仕上がりそう。

追記失礼します。

どこかで見た事あるんだよなと思って合間を縫って探していたのですがやっと見つけました。

以下PDFの8ページや14ページの一部画像にある積層型CMOSセンサーの一種に似ていたんです。

資料内の製造プロセスはChip on Chip(CoC)なので、YWさんが引用されているセンサーや今回のZ6Ⅲセンサーはその発展版でしょうか?

積層構造を採用した大判センサーの製造法としてかなりコスパに優れているように思われます。

【イメージセンサの3次元積層技術とアーキテクチャの進化】

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/15/1/15_5/_pdf/-char/en

これは半分妄想ですが、このセンサーに載せるチップを改良してグローバルシャッター化すればREDのカメラにも使えそうな感じですね。

CoCは量産に向かないプロセスなので、おそらく試作段階のものだと思われます。

単純な製造のスループットでは WoW > CoW > CoC となるので、積層センサーはWoWが先行していたわけですが、WoWで作れる積層センサーはロジックチップのサイズと撮像素子のチップのサイズが同じでないといけないという制約があり、積層した状態で2つのウェハーのどちらかに欠陥があると、そこから切り出したチップは不良品になってしまうので、35mmフルフレームなどの大きなセンサーでは歩留まりが悪くなるというのがネックだったようですね。

Nikon Z8のセンサーユニットの部品代が 375,000円だという話もあり、センサー単体でも相当高価な部品だろうと想像できます。

35mmフルフレーム用の積層型センサーは高価になっても、まだなんとか製造できるようですが、IMX661のような中判のセンサーはCoWで作るしかないのでしょう。

Nikon Z6IIIのような35mmフルフレームのミドル機には従来の積層型センサーはコスト面で到底採用できないので、このような新しい技術を使用したセンサーが実用化されたのだと思われます。

というわけで、1/2.3や1型、4/3型、APS-Cくらいまでは従来型の積層センサーで良いので、今回の部分積層センサーは大型センサー向けの技術と言えそうです。

また、シネカメラは一般向けのデジタルカメラとは桁違いの値段ですから、量産できない高価なセンサーでも採用できるので何でもありかもしれません。

正しく引用されていなかったので再掲

https://www.jstage.jst.go.jp/article/essfr/15/1/15_5/_pdf/-char/en