ニコンが超小型スマートカメラを発売

ニコンが産業用の超小型スマートカメラを発売することが明らかになりました。どのような製品なのでしょうか?

それでは記事をみてみましょう。

開発の背景

生産性向上やコスト削減、新たな製品やサービスの創出などを目的に、ものづくりの現場ではDX化へのニーズが高まっています。

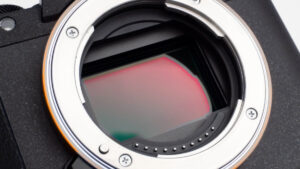

従来、人が目視で行っている製造工程の監視や外観検査などを自動化するためには、高速で、高感度、高解像度の撮影ができる産業用カメラが必要です。また、検査の自動化を実施する場合、サーバーやクラウド等に膨大なデータが送られることで、サーバーやクラウドへの負荷や消費電力が増えてしまう課題があります。さらに、既存の装置や生産ライン、ロボットハンドなどへの設置を考慮すると、産業用カメラは小型、軽量で、取り付けの自由度が高いことも重要視されています。今回発売する「LuFact A2000」は、「LuFact A1000」の上位モデルとして、従来の機能にAIエッジコンピューティングを搭載して進化させたスマートカメラです。エッジ側で処理することにより、必要なデータのみをサーバーやクラウドに送ることができるため、サーバーの負荷軽減や消費電力の削減が可能です。さらに、「LuFact A2000」だけで独立して検査データのAI処理ができるため、検査をする現場のパソコンレス化を実現し、カメラの設置自由度が高まります。

今回の「LuFact」シリーズのラインナップ拡充により、検査対象や内容に応じて使用するカメラヘッドの選択肢が広がり、ものづくりの現場における業務の効率化やDX化の推進に貢献します。主な特長

1. AI処理ユニットでエッジコンピューティングが可能となり、パソコンレスを実現

製造工程において、対象物の有り無し、幅計測、位置ズレなどの検査や判定の用途に使用可能です。また、検査データをエッジ側でAI処理することにより、検査をする現場のパソコンレス化を実現します。超小型のカメラでありながら、独立して思考し、判定できるので、簡単に設置して、手軽に検査をすることが可能になります。

2. クラウドやサーバーに接続し、データ処理の高速化、消費電力の削減に貢献

「LuFact A2000」は、サーバーやクラウドと接続してシステム化し、エッジ側の処理とサーバー、クラウド側の処理を実行することで、検査の高速化や精度向上を実現します。また、エッジ側の処理で必要なデータだけを抽出して、サーバー、クラウドへ転送することができるため、サーバー、クラウドの負荷軽減や消費電力の削減が可能です。

3. 撮影対象や用途に応じてカメラヘッドの選択が可能

高解像度でカラー撮影が可能な「LuFact AH080-CR」と、動いている被写体の撮像に適した、グローバルシャッター式CMOSイメージセンサーを採用した「LuFact CH050-MG」、「LuFact AH050-MG」の全3機種を発売します。また、「LuFact A2000-G」は、既に発売済みのカメラヘッドで、高感度モデルの「LuFact AH020-MR」、高解像度モデルの「LuFact AH080-MR」と組み合わせることも可能で、これまで以上に選択肢が広がり、撮影対象や用途に応じて、より最適なシステム構成を実現できます。

カメラと本体を分離した検査用のカメラか

プレスリリースの内容をみると、どうやらこの製品は対象物の検査を行うような産業用のカメラであることがわかります。記事では特徴として、カメラ部分と処理を行う計算能力をもつ処理ユニットを分離して運用することができそうです。このためカメラ部を小さくすることができ、より様々な場所へ設置できる可能性が高くなっているということのようですね。

カメラを接続する処理ユニット

このようなカメラと処理部を別々にした製品のメリットは、いくつかあると思います。

まず一つはカメラを別にすることでカメラの小型化ができることで、カメラ設置の自由度が向上することです。自由度が増すことで、これまで専用設計されたカメラでなければ設置できなかった場所でも、汎用化された小型カメラを設置することで、製品の導入を検討している企業は導入コストを下げることが可能になると思います。

そして二つ目。これまでのカメラ分離型の場合はデータをパソコンやクラウドに転送したり、スタンドアロンのデスクトップを設置して、そこで検査した被写体のデータを精査して、製品の不具合などを判断していただろうと思います。そうすると、より計算能力の高いサーバや、データの転送帯域なども必要ななりますが、分離式にすることで、いったん処理部でデータを判別し、その後に精査したいデータだけをサーバやクラウドに送信するといったことが可能になります。このようなカメラはいくつも設置する必要があるでしょうから、カメラ部と対になる処理ユニットである程度の判別ができれば、サーバやクラウドに転送するデータそのものをかなり少なくすることができ、効率的に運用できる可能性があるのだと思いますね。

また、一体型のものでは製品ごとにカメラの解像度や、処理ユニットの処理能力が固定されてしまいますが、分離式であれば望む性能の解像度のカメラと処理ユニットの処理能力を組み合わせて決めることができるので、よりきめ細やかな製品として販売できるばかりか、製品価格も最低限で済ませることができるようになると思います。

このようにみてみると、ニコンはカメラ事業での技術を応用した産業用製品を発売し、新しい事業としていこうと考えていることがわかります。この事業がうまくいけばいいなと思いますね。

Twitterいいねとリツイートのお願い

記事をよんで面白いと思ったら、Twitterでのいいねボタン、リツイートをしていただけると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

コメント