なぜα9 IIIのベースISOは高いのか

α9 IIIのISOが250から始まるのはなぜなのか、その技術的な仕組みがあきらかになったかもしれません。どのような理由なのでしょうか?

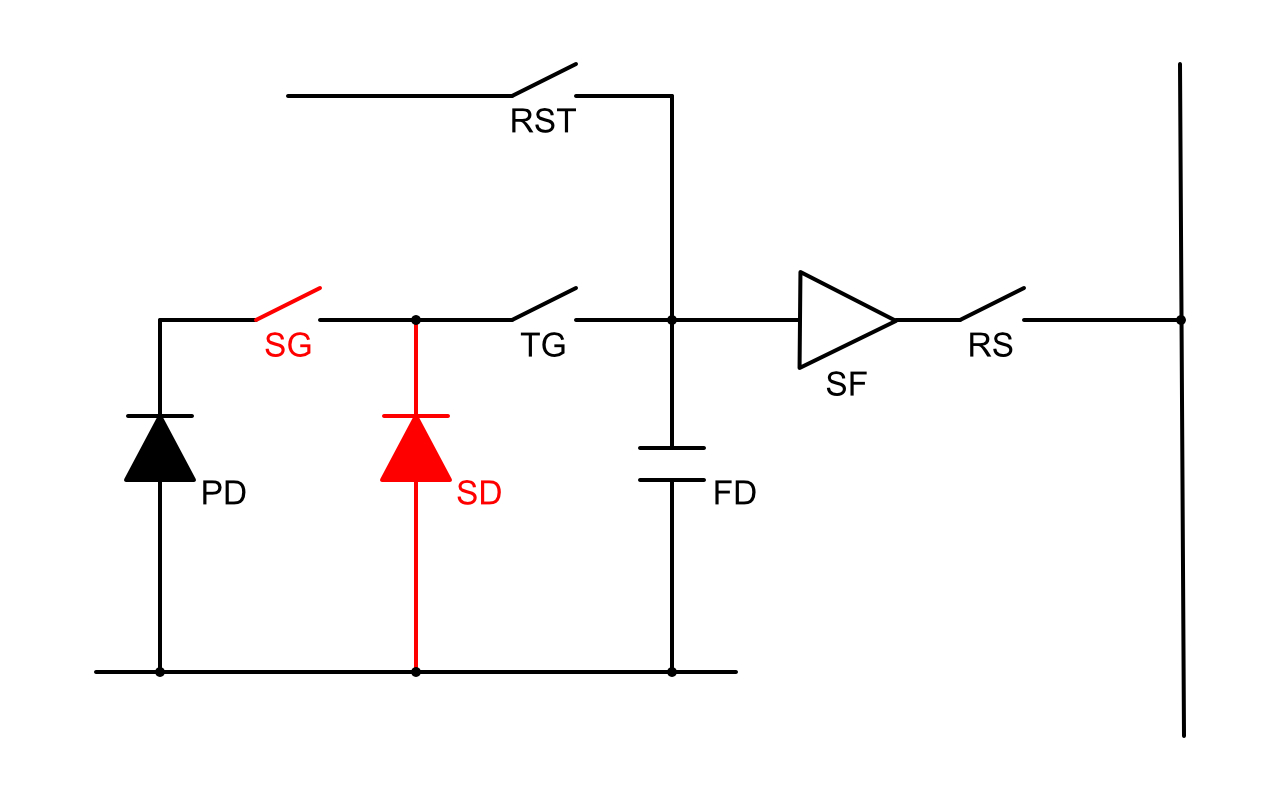

グローバルシャッターを実現するためには、すべての行で同時に露光を開始し、停止する必要がある。これは、行が読み出されるまで画素の電荷をどこかに保存しておく必要があることを意味している。これがどのように行われるかを図2で示している。別のフォトダイオード(光には露光しない)が回路に追加され、図ではSDとラベル付けされている。また別のスイッチ(SG)も追加される。これで露光が終了するとSGを閉じて電荷をSDに転送することができ、そこで画素が読み出されるまで保存される。

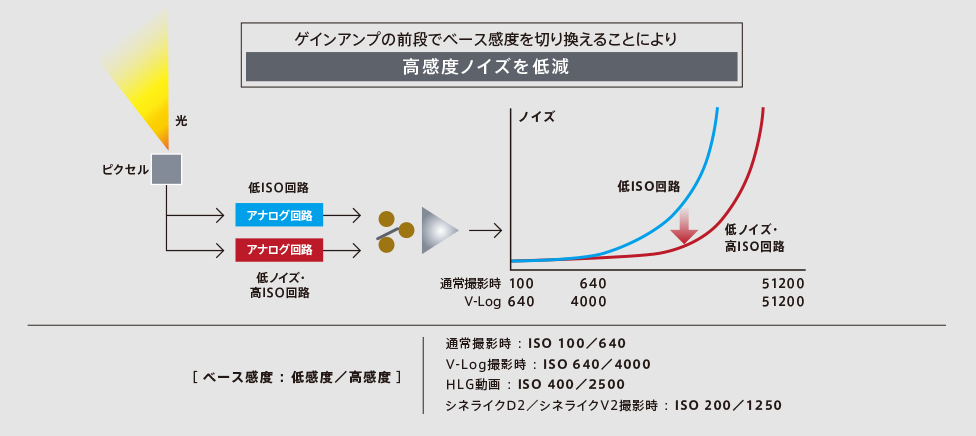

欠点は集光に関与しない追加のフォトダイオードがメインフォトダイオードの電荷の容量を制限することだ。これはセンサーが収集できる最大露光を減少させ、従ってベースISOを増やす効果となる。α9 IIIの最低ISOは250でこれは古いα9 IIやベースISO 100のAPS-Cカメラが扱える光よりも少ないことを意味している。さらに画素内の追加の回路は、ハイエンドカメラの標準になっているデュアルゲイン機能のための回路を内蔵することを妨げる。この機能は低ISOと高ISOの設定の両方で電子の読み取りノイズを最小限に抑えるための二つの補完的な画素読み出し回路を提供している。

α9 IIIのような専門的なスポーツ・アクションカメラの撮影では、これは大きな問題ではない。なぜならカメラは主に高ISOで使用される可能性が高いからだ。より一般的な使用目的の静止画向けカメラでは問題になるかもしれない。

減ったフォトダイオードの面積

なぜグローバルシャッターセンサーのベースISOが高いのかAmateurPhotographerが説明しています。

グローバルシャッターセンサーを搭載したカメラとしてα9 IIIの話題が続いています。海外のカメラ界隈でもかなり盛り上がっているようで、グローバルシャッターセンサーについて多くの賛否の意見があるようですね。そのなかには、なぜα9 IIIのISOは100ではなく250スタートなのか?という話題も含まれています。

上記の記事では比較的わかりやすく、なぜα9 IIIのセンサーのベースISOが250なのか説明してくれています。上記の画像はそれを図式化したものです。赤色の部分がクローバルシャッターセンサーで新たに追加された回路で、黒色がもともとのイメージセンサーにあった回路の部分です。

これまではRSTスイッチを閉じることでコンデンサFDに保存されている電荷が解放され、そしてTGスイッチを閉じることで、フォトダイオードPDとコンデンサFDが接続し、フォトダイオードに光りが当たったことで発生する電荷がコンデンサに保存されます。そして、最終的にはRSスイッチを閉じることで、コンデンサFDにたまった電荷が増幅器SFで増幅され、信号処理部へ蓄積された電荷が送られるということになるようです。しかし、これでは行ごとの逐次読み取りになってしまうので、どうしても読み出し最初の画素と、後の画素では時間差が生じてローリングシャッター歪みが発生してしまうようです。

一方、グローバルシャッターでは2段階の構えになっているとしています。あらたにスイッチSGと別のフォトダイオードSDが追加されると説明にはあります。基本的な流れはこれまでのセンサーと同様ですが、フォトダイオードで得られた電荷は一時的に別のフォトダイオードSDに貯められ、その後にコンデンサFD、増幅器SFを通っていくのだそうです。これによりすべての画素を同時に読み出すことができるが、新しく別のフォトダイオードSDをセンサー上に配置したため、そのぶんメインとなるフォトダイオードの面積が目減りするためどうしてもノイズ耐性が低くなってしまうというのが、この説明の趣旨となっています。

また、これによりデュアルゲイン回路を設定することができず、α9 IIIのセンサーはデュアルゲインセンサーではなくなっていると説明しています。もしこれらの説明が正しければ、ベースISOが250であることも、デュアルゲインセンサーではないという観測も説明できることになり、非常に納得のいくものと言えそうです。

パナソニック製シネマカメラ VARICAMにも搭載されているパナソニック独⾃の先進技術「デュアルネイティブISOテクノロジー」を搭載。⼀般的なイメージセンサーは、単⼀の感度・ゲイン回路構成を有していることから、⾼感度になるほどノイズも同時に増幅されてしまうという課題がありました。BS1Hで搭載しているデュアルネイティブISOテクノロジーは、1画素ごとに「低ISO感度回路※1」と「低ノイズ・高ISO感度回路※2」の2系統の専用回路を搭載し、撮影環境に合わせて使用する回路を切り換えることで、高感度時もノイズを抑えた、より⾃然で美しい絵作りを可能にします。

この⾰新的な技術により、低照度環境下においても美しい描写を⽣み出すことができ、PC編集によるノイズリダクションなど撮影後のワークフロー時間を短縮するなど、映像制作のクオリティをさらにステップアップさせることができます。

このように考えるとグローバルシャッターセンサーは非常に特殊な構造になっていて、そのため様々な制限があるということなのかもしれません。しかし、いろいろ考えるものだと関心しますね。

さらにソニーのα1の後継機種はしばらく発表されない可能性について「α1 II、α7S IVの発表はしばらくない可能性が高まる 遅くとも春以降か」にて詳しくお伝え。

[catlist tags=”sony” numberposts=10]

(記事元)https://amateurphotographer.com/latest/opinion/how-does-the-sony-a9-iii-global-shutter-work/

Twitterいいねとリツイートのお願い

記事をよんで面白いと思ったら、Twitterでのいいねボタン、リツイートをしていただけると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

コメント