ニコンが赤外線利用の像面位相差センサーの特許を出願しています。

【課題】赤外光を用いた瞳分割位相差方式の焦点検出を行い、且つ可視光画像を撮像すること。

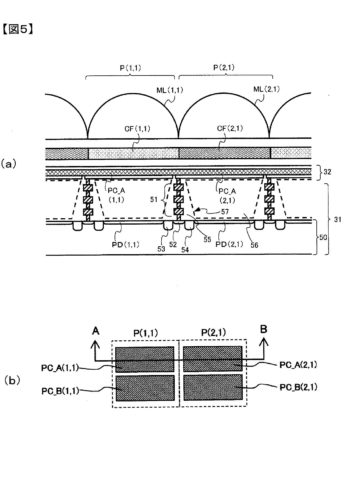

【解決手段】撮像素子は、マイクロレンズと、マイクロレンズを透過した光を光電変換して電荷を生成し第1方向に配置される複数の第1光電変換部と、複数の第1光電変換部を透過した光を光電変換して電荷を生成する第2光電変換部と、複数の第1光電変換部で生成された電荷に基づく第1信号、および第2光電変換部で生成された電荷に基づく第2信号の少なくとも一方を出力する出力部と、を備える。(特許の一部を引用しています。画像クリックで拡大します)

ニコンが赤外線を利用した像面位相差センサーの特許を出願しています。上記が特許の概要です。詳しくは記事元を確認して欲しいのですが、具体的には以下のようなもののようです。

[template id=”1378″]

まず図の32の部分が赤外線を電子に変換する光電変換部があります。ここが像面位相差センサーになるようです。31の部分が可視光を電子に変換する光電変換部です。これがイメージセンサーになるようです。32の部分は赤外線だけを吸収し、可視光を素通りさせ、そして31で可視光を受光するシステムになっているようですね。

そして32の部分を詳細に図示したものが(b)の図で、このように左右にわかれることで像面位相差センサーを実現しているということのようです。

それでは、このような仕組みにどのようなメリットがあるのでしょうか?

[template id=”1378″]

これまでの一般的な像面位相差センサーは、イメージセンサーの画素の一つに位相差センサーを埋め込むような形で実現していました。これはこれでいいのですが、そうすると液晶のドット欠けのように、画素を一つ欠損した状況になってしまいます。そのため、欠損した画素の上下左右の画素から像面位相差センサーがある部分にどのような光があたっているのか想像して埋めるという処理が必要になります。これが原因で画質の劣化があると言われています。

キヤノンの場合はすべての画素を二つに分割することで画素の欠損なく像面位相差センサーを実現していると言われています。これがデュアルピクセルCMOSセンサーというものですが、画素を半分にすると、画素を半分に切り分るのにスペースが必要になり、その部分は受光できないので、そのぶん画質が低下するとも言われています。

そこでこの特許が有利なのは赤外線を利用することで、画質の劣化なく位相差センサーを実現できるところがメリットということのようですね。赤外線だけ吸収して可視光は透過する仕組みであれば、赤外線だけを利用して、残りの可視光は通過させるということになるので、センサーが受光する光量を低減させることがありません。またセンサー上の画素を欠損させたり、受光する面積を小さくする必要もありませんので画質の向上にもつながるということになりますね。

もしこれが実現すると画質の低下なく像面位相差センサーが実現できることになるので、一つのイノベーションになる可能性があるので楽しみですね。

詳細は本記事下部の記事元リンクからどうぞ。

[template id=”1730″]

コメント