<像ブレ補正>

第1の実施の形態によるカメラ1は、交換レンズ3のブレ補正駆動機構37を作動させて行う像ブレ補正と、カメラボディ2のブレ補正駆動機構26を作動させて行う像ブレ補正とが可能に構成されている。第1の実施の形態では、CPU21が、いずれか一方のブレ補正駆動機構を作動させる。CPU21は、例えば、ブレ補正駆動機構37を備えた交換レンズ3がカメラボディ2に装着された場合は、交換レンズ3のブレ補正駆動機構37を作動させて像ブレ補正を行い、ブレ補正駆動機構37を備えていない交換レンズ3がカメラボディ2に装着された場合は、カメラボディ2のブレ補正駆動機構26を作動させて像ブレ補正を行う。

なお、後述する第3の実施の形態のように、交換レンズ3とカメラボディ2のブレ補正駆動機構を同時に作動させても良い。

ニコンの手振れ補正に関する特許

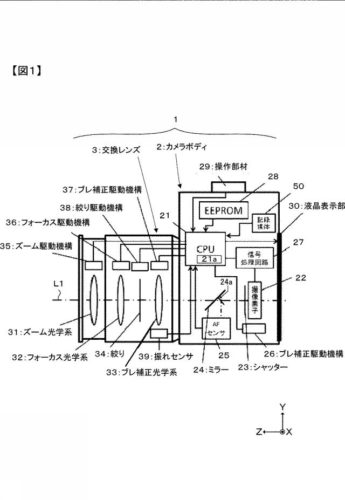

ニコンが手振れ補正に関する特許を出願しています。画像クリックで拡大します。

特許によれば、特許により解決する課題を「ブレを止めたい位置において像ブレを補正すること」としています。特許の内容は非常に複雑なのですが、まずはカメラにある加速度センサーや振れセンサーなどで物理的にカメラが動いたデータを処理し、カメラ内手振れ補正やボディ内手振れ補正を動作させ、手振れを最小にするようです。

そして、もう一つ、ここがたぶん特許の要になると思うのですが、被写体を判別して手振れを認識し、そしてレンズ内手振れ補正やボディ内手振れ補正を動作させるようです。

具体的には、ライブビューでの撮影のように常にイメージセンサーが被写体を移しているとき、その被写体の動く様子を認識して手振れだと認識し、カメラ内の各種センサーの情報とあわせてCPUで計算し、レンズ内手振れ補正ユニットを動かしたり、ボディ内手振れ補正のユニットを動かすということをして、手振れ補正を行うというもののようです。

だったらミラーレスか、一眼レフのライブビューだけなの?と思うかもしれません。そして実際の上記の図にはミラーという記述があります。ですが、この特許では半透過型のミラーを採用していて、ミラー使用時には光学ファインダーに光を導くと同時に、半透過させてセンサーにも受光させてセンサーで手振れを判断するというような処理を行っているようです。

協調型手振れ補正を検討中か?

そこで気になったのが「交換レンズ3とカメラボディ2のブレ補正駆動機構を同時に作動させても良い」という記述です。イメージセンサーから与えられた手振れの情報、各種センサーから得られる手振れの情報を合わせて、どのように手振れ補正をすればいいのかCPUが考え、そして計算した結果をレンズとボディに送ることになります。そして、その補正駆動機構を同時に作動させてもいいということは、まさに協調型の手振れ補正ということではないでしょうか?

(2)上記(1)のブレ補正装置において、交換レンズ3Aのブレ補正部40は、ブレ補正駆動機構37に像ブレΔy1の50%を出力し、カメラボディ2Aのブレ補正部21aは、ブレ補正駆動機構26に像ブレΔy1の残り50%と、上記の差dを出力する。ブレ補正駆動機構26およびブレ補正駆動機構37を併用しない場合に比べて、ブレ補正駆動機構26およびブレ補正駆動機構37による移動距離を、それぞれ小さく抑えることができる。

(特許の内容を一部引用しています)

というわけで、さらに特許を読み進めていくと上記のような内容がありました。

これをみると交換レンズに手振れに関して50%を、カメラに手振れ補正に関して50%を割り振るというような説明があり、これはまさしく協調型の手振れ補正のことを述べているのかな?という印象です。

また、この割合については可変できるようで、

CPU21は、交換レンズ3Aによる像ブレ補正と、カメラボディ2Aによる像ブレ補正との分担比率を定める。本例のCPU21は、例えば、分担比率を50:50と定める。この比率は、70:30でもよいし、40:60でもよい。

(特許の内容を一部引用しています)

という記述もあります。

ボディ内手振れ補正とレンズ内手振れ補正にはそれぞれ得意なブレがあり、例えばレンズ内手振れ補正では角度ブレが、ボディ内手振れ補正には回転ブレが得意と言われています。これらの特徴ごとにどちらの手振れ補正の割合を大きくするかなど最適な手振れ補正ができれば、かなり手振れ補正の機能は強くなります。今では、パナソニック、オリンパスがこれに対応していて、キヤノンもEOS R5では協調型のものを発売してくると言われています。

ニコンも同様の手振れ補正について、上記の特許から検討している可能性もありますね。たぶん他社と張り合うにはどうしても必要な技術になると思います。いつか投入してくるのでしょうかね。楽しみです。

(記事元)https://ipforce.jp/patent-jp-A-2020-95071

[template id=”4241″]

コメント

コメント一覧 (1件)

ん?70200と24200にvr付いてますが協調手振れ補正じゃないの?