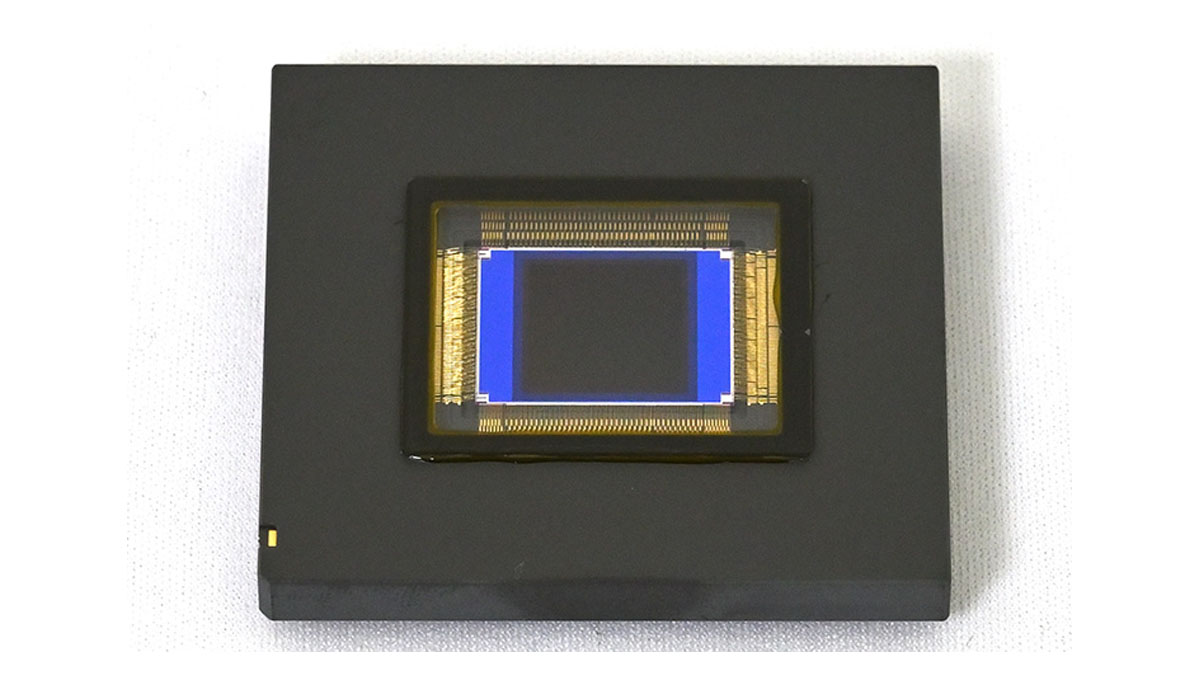

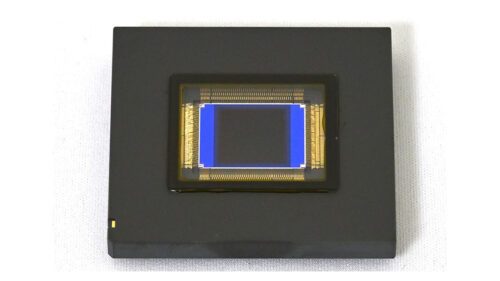

ニコンが積層型CMOSセンサーを開発

ニコンが新しい積層型のCMOSセンサーの開発を発表しています。

1. 業界最高水準の、HDR特性110 dBと秒1000コマの高速撮影を両立※

本センサーは、2.7 um画素サイズに対応可能な微細ピッチの積層接続技術を採用したことで、撮像素子のあるトップチップをボトムチップのロジック回路から直接制御可能とし、1型のセンサーサイズながら、4K×4K画素の高解像度で110 dBの広ダイナミックレンジかつ秒1000コマの高速動画撮影を実現しました。高速読み出しにより、秒最大1000コマのスーパースローモーションの撮影が可能です。

また、秒60コマの撮影であれば、134 dBの広ダイナミックレンジを実現します。2. 画面内の領域ごとに露出のコントロールが可能

トップチップは、16×16ピクセルを1ブロックとし、1画面に264×264ブロック(4224×4224ピクセル)が分割配置されています。これらのブロックをボトムチップから画面内の領域ごとに露出時間を細かくコントロールすることを可能としました。

この機能によって広いダイナミックレンジを表現することができ、明暗差の大きな被写体も、暗部が潰れたり明部が露出オーバーになることなく、画面全体を明瞭に撮影することができます。

ニコンのリリースによれば、上記のような説明がされていて、かなりのハイダイナミックレンジを実現しつつ、高速読み込みが可能なセンサーとなっているようです。仕様がただしければ110dBのダイナミックレンジがありながら、秒間で1000コマの高速撮影が可能なのだそうです。1000コマ/秒の撮影ができるっていうのは、かなり凄いですね。

このセンサーの具体的な仕様は以下のようになっているようです。

製造プロセス 65 nm BSI + 65 nm CMOS 積層プロセス

撮像素子 1型CMOSイメージセンサー

画素サイズ 2.7×2.7 μm

フレームレート 1000 fps

ダイナミックレンジ 110 dB(1000 fps時)

134 dB(60 fps時)

総画素数 約1784万画素(4224×4224画素)

この仕様からみると、BSIという記述があることから、裏面照射型のセンサーであることがわかります。ソニー製造のセンサーなのでしょうか?それとも他社に製造を委託したものなのでしょうか?

どのような仕組みなのか?

ニコンのリリースでは以下のような画像が公開されています。

記事にもありますが、光を受けるセンサー部分は16×16ピクセルを一つのブロックとして設計されているようです。これを縦に264ブロック、横に264ブロック並べることで、合計で4224×4224ピクセルということになるようですね。

そして、この16×16ピクセルの一つのブロック単位で、露出時間をコントロールすることで、ダイナミックレンジを向上させることが実現されているようです。つまり、暗い場所では長時間露光し、明るい場所では短時間の露光とすることで、暗い場所での長時間露光を可能としよりダイナミックレンジの広い撮影が可能になるということのようです。

ということは、ブロック単位で露出時間を操作できるということで、恐らくメカシャッターとは関係ないカメラに搭載されるということになるのだろうと思われます。そして、それぞれ16ピクセルごとで露出時間を細かくコントロールできるということは、読み出しの遅延は16ピクセルぶんだけということになるので、よほど高速な被写体でなければローリングシャッター歪みがなく撮影できるセンサーということになるのですかね?

たぶんですが、デジカメ用ではなくセンサーなどの産業用のセンサーだと思いますが、なかなか面白いアイデアのセンサーだなと思いました。そして、これが1インチのセンサーということで、Nikon 1からの流れなのでしょうか?いまでも1インチのレンズ交換式を残しておけば面白いことになったのかなと思います。

[template id=”4241″]

コメント

コメント一覧 (5件)

このセンサーがZシリーズに搭載されたら

面白そうですね。

65nmと明記されたプロセスルールや方式で見ると以前から噂のあったタワー製積層型イメージセンサと似た情報を含んでいますね。

高速センサーというと数年前には既にIMX382やオンセミのグローバルシャッター、X-Classファミリーのイメージセンサなどがリリースされていますが、今回のセンサはソニーや他社のものとだいぶシステムや要素技術が異なるように見えます。

PROPHESEEとソニーで共同開発された40nmロジックの積層型でイベントベース処理を行うイメージセンサとも異なる別系統の発展です。

デバイスのアプリケーション要件やパッケージング次第ですが、このクラスのHFRイメージセンサはだいぶ高価になる(1/3.2型でさえ10万円)ので、ダイナミックレンジを活かせるコンシューマー用や原価低減圧力が強烈な車載用には厳しいものの

産業用のハイスピード検査ライン等に高い競争力を持つ可能性があります。

また、ISSCCは研究理論だけではなく実証が重視される“半導体のオリンピック”と呼ばれる側面があり、ここでのアピールは製品展開が有望な現物が存在する証明でもあります。

製造設備こそ他社に頼ることになるものの、ニコンが設計を手がけ産業用センサー外販を行い、会社の足腰を強化する上では心強い一歩と株主への説得材料になりそうです。

たしかに製造はできなくとも、センサー開発自体はできる。

製造を他に頼むとやはり自社製造よりコストはかかるし、そもそも作ってくれなかったりするかもしれないしで問題はあるが。

それか逆転の発想で、センサー開発のアイデアをソニーやキヤノンなんかに売るっていうのなら新しい商売になるのかも?

まあなんにせよ、ニコンにとって新しい突破口になるといいけどね。

Nikon1 是非復活させて欲しいですね。

あのコンパクトなシステムは本当に最高です。

今でもたまに持ち出しています。

でもこれは産業用でしょうね。

ダイナミックレンジの広いセンサーは写真観賞用には向きませんから。

まあ画像処理エンジンでダイナミックレンジを狭くすることは

出来るのかもしれませんが。

技術的に例えると、このブロック単位の領域分割露光制御の思想や振る舞いは

ディスプレー界隈のエリア駆動/ローカルディミングの考え方とそのDR拡張手法を応用してイメージセンサに持って来たかのようで、かなり良い着眼点のアイデアと感じます。

東芝のセルレグザやソニーのBacklight Master Drive(BMD)、パナソニックのエリア制御等といったアレですね。

原色カラーフィルタの関係上でも、不自然・不安定なふるまいにならない程度の露光制御に収まる範囲が、この最小区画単位に反映されている様子があります。

産業用のアプローチとしてはこれでもフレームごとに映像にしてきちんと処理と出力する、比較的正統派で堅実な設計のセンサーです。

マイクロ秒オーダーで画素それぞれに入射する光の輝度変化を時空間的に連続性を持たせ、非同期で検出するタイプのセンサーや、AI搭載でプログラマブル化したコンピュータビジョン系の難解なイメージセンサよりよほどすっきりしています。

調整の味付けや制御単位の違いにもよりますが、積層した技術自体は柔軟性があり、広く発想が応用可能な融通の効きやすいものですので、ネックとなる他社製造のハードルも許容範囲にできそうです。

対となるプロセッサやメモリーコントローラ開発も何とかなれば、フルHDで2000コマ/秒にも達するPhotron FASTCAM系と似た方向性もVTR向けで目指せたり、

ここで上手くコンシューマーに阿りすぎない舵取りをできたなら、ファブレスでイメージセンサ設計を行う浜松のブルックマンテクノロジのようなポジション取りもできるかもしれません。